「現代美術界の伝説」と言われる展示空間がある。1990年代初頭に計190坪という当時都内最大級のダイナミックなスペースで、村上隆、ヤノベケンジ、小沢剛など当時は若手、今や日本を代表する若手作家の斬新な企画展やイベントを行った「レントゲン藝術研究所」だ。仕掛け人は美術商の池内務さん。祖父の代から続く美術商の家に生まれ、確かな目利きによって様々な作家を見出しプロデュースしてきた。そんな池内さんが発掘したのが、自在置物作家の満田晴穂さん。江戸時代中期の武具職人にその祖を持つ金工の技術「自在置物」のほぼ唯一の継承者だ。今回は、「着地点が見えない」ほどの先鋭アートだった満田さんの作品との出会いや、SNS時代の作家と美術商の役割、そして日本美術の未来をテーマにお二人に対談を行っていただきました。

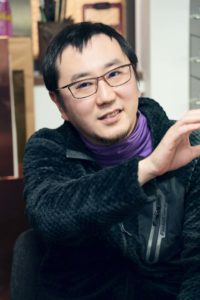

満田 晴穂

1980年鳥取県生まれ。東京藝術大学美術研究科修士課程彫金研究室修了。江戸時代中期の武具職人にその祖を持つ金工の技術、「自在置物」の国内唯一の継承者。2009年の本格的なデビューよりグループ展、個展多数。その作品群は徹底的な観察眼に裏打ちされた驚異的な技術によって生み出される「たまたま金属でできている命」。

池内 務

1964年、古美術商池内克哉の長男として東京に生まれる。86年玉川大学文学部芸術学科演劇専攻卒業。91年株式会社池内美術レントゲン藝術研究所ディレクター(~2001)。2002年株式会社レントゲンヴェルケ代表取締役(現職)。2020レントゲン藝術研究所準備室をスタート、現在に至る。

—1991年に大田区にオープンし、90年代のアートシーンを象徴する現代美術界の伝説と言われている「レントゲン藝術研究所」ですが、当時様々な若手作家とキュレーターのデビュー展が行われていたんですよね。

池内:当時の日本はバブルがはじけ、現代美術専門の美術館も無く、海外とのコネクションをもつコマーシャル・ギャラリーも少なく、現代美術の作家たちは発表・活動の場を失っていて。同世代の作家をサポートしたくて「レントゲン藝術研究所」を始めました。社会が不安定で経済的にも厳しかったけれど、作家のプランに出来る限り応えた展示をすることは心がけていましたね。どれだけ面白くて無茶苦茶なことをいかにギャラリーでできるかを考えるのがすごく楽しかった。少しでもお金があると、アートフェアへの出展や展覧会で良い額を使ったり、美術の状況作りに回したりしていました。作品が売れないと、仕入れ値も額装代も全て自分もちという厳しい状況ですが、僕は展示だけは自信がありました。この点については天才だと思っているんです(笑)。発掘した作家の作品を自分なりに咀嚼して、社会に広めていくというプレゼンテーションは、日本中のどの美術商にも絶対に負けないという自負があった。

—実際に今も名を残す素晴らしい作家たちがレントゲンからデビューしていきましたよね。満田さんもそのお一人で。

池内:満田さんは、展示すれば即完売という本当に稀有なアーティストです。100%売れるアーティストが日本にどれだけ少ないことか。初めて満田さんの作品『自在大雀蜂』を見た時はその圧倒的な技術力に感動しました。ただ、正直に言えば美術商として「売れる」とは思いませんでした。とんでもない作品である一方、これを理解する人がどれだけいるのか疑問なうえ、そもそもこれは現代美術なのか? と思いました。着地点が見えないほどの先鋭アートだった。満田さんもその時、「どう着地したらよいか分からない」と仰っていましたよね。90年代までは美術と工藝など、カテゴライズに神経質だったから余計に。

満田:そうですね。当時は自在置物自体が今より更にニッチでした。工藝としても認められていないし、彫刻として発表するには小さすぎるということで、発表の場が無かったんです。

池内:その着地できない様をあえて捕まえて表現してしまう村上隆さんみたいな人もいますけどね。かつて彼が作ったのは絵でも彫刻でも建築でもない作品。しかし、そんな人は例外で、まだ「美術作品」としてカテゴライズされていないものを扱う人は悩みますよ。

満田:僕としては、出来上がったものがどう見られるかは見る人に委ねています。池内さんがこれは現代美術だと仰れば現代美術で良いし、工藝だという人がいればそれで良い。もともと自在置物自体が江戸明治から不思議な立ち位置にあった工芸品で、用途があるかといったらないし、明治期に工藝と美術を分けた時に、「自在置物はどちらにするの?」と言われたくらい微妙な存在。だから自分が今、はざまのポジションにいるのもおかしいことではありません。

池内:自在置物はそういう意味では良い対象物なんです。工藝としての着地もできるし、美術としての着地もできる。両方を行き来できる。でも、満田さんの作品を初めて見た時の僕は最初はそこに行き着かなかった。満田さんがレントゲンで活動していくとなると、その作品は「現代美術」として着地する、つまり作品に言葉が伴わなければいけないと思いました。何故なら、作品と言説が同じウエイトを持っているのが現代美術だから。すでに自在置物として出来上がっている満田さんの作品に、言葉をどう与えればいいのか悩みましたね。そしてそんな試行錯誤のうえにできたのが『累々』です。

—死んで黒くなった30匹の雀蜂が積み重なっている、という不思議な作品ですね。

池内:面白いでしょう。金属といういわば死んだ素材を使って、生物が死んだ状態を作ることで、生と死を言説的にも状況的にも行ったり来たりしているんです。美術と工藝が溶け合い始めた瞬間かもしれない。生と死という言説的なアプローチを持つことで、満田さんの作品に言葉ができました。本当にね、彼はよく喋ってくれるんですよ。おかげで派手なプロモーションが無くても情報が拡散され、初めて開催したグループ展示会では初日に即日完売でした。その後も九割九分完売です。

満田:池内さんのところで展覧会をすると、学校の先生などがいらしてくださって、「どこで知ったのだろう?」と驚いた記憶があります。それから僕は展示は全て池内さんにお任せしています。海外の個展でも、池内さんが作品と展示ケースを持ってきてくれて、一人で展示を作ってくれています。僕はトークの時に現れるくらい。

池内:そのくらい僕のことを展示において信頼してくれていることに感謝しています。その信頼に応えていくことが僕のこだわりであり、価値です。ですが、今の日本では美術品の鑑賞は素晴らしい趣味と褒められますが、購入はレアケースで奇特な人扱いされる傾向がありますね。そう考えると「展示」と「商売」は一番遠いものだと思われているということになり、美術商としては辛いものがあります(笑)。